7日間の滞在で見えたこと

2025年8月下旬、私はナイロビを中心に7日間ケニアに滞在しました。目的は、ケニアにおける日本語教育の現状を知り、将来的に若者が日本で学び、働きたいと願ったときに直面する課題を探ることです。短い日程でしたが、現地でケニア人を雇用して事業を展開する企業経営者、30年間現地の日本語教育を支えてこられた日本人の大学の先生、日本大使館の関係者、そして現地で教えるケニア人日本語教師といった方々に直接お会いすることができました。産・官・学、さらに現地の教育現場、それぞれの立場からお話を伺うことで、今後のアフリカ人材の雇用に大きく関わるヒントが見えてきました。

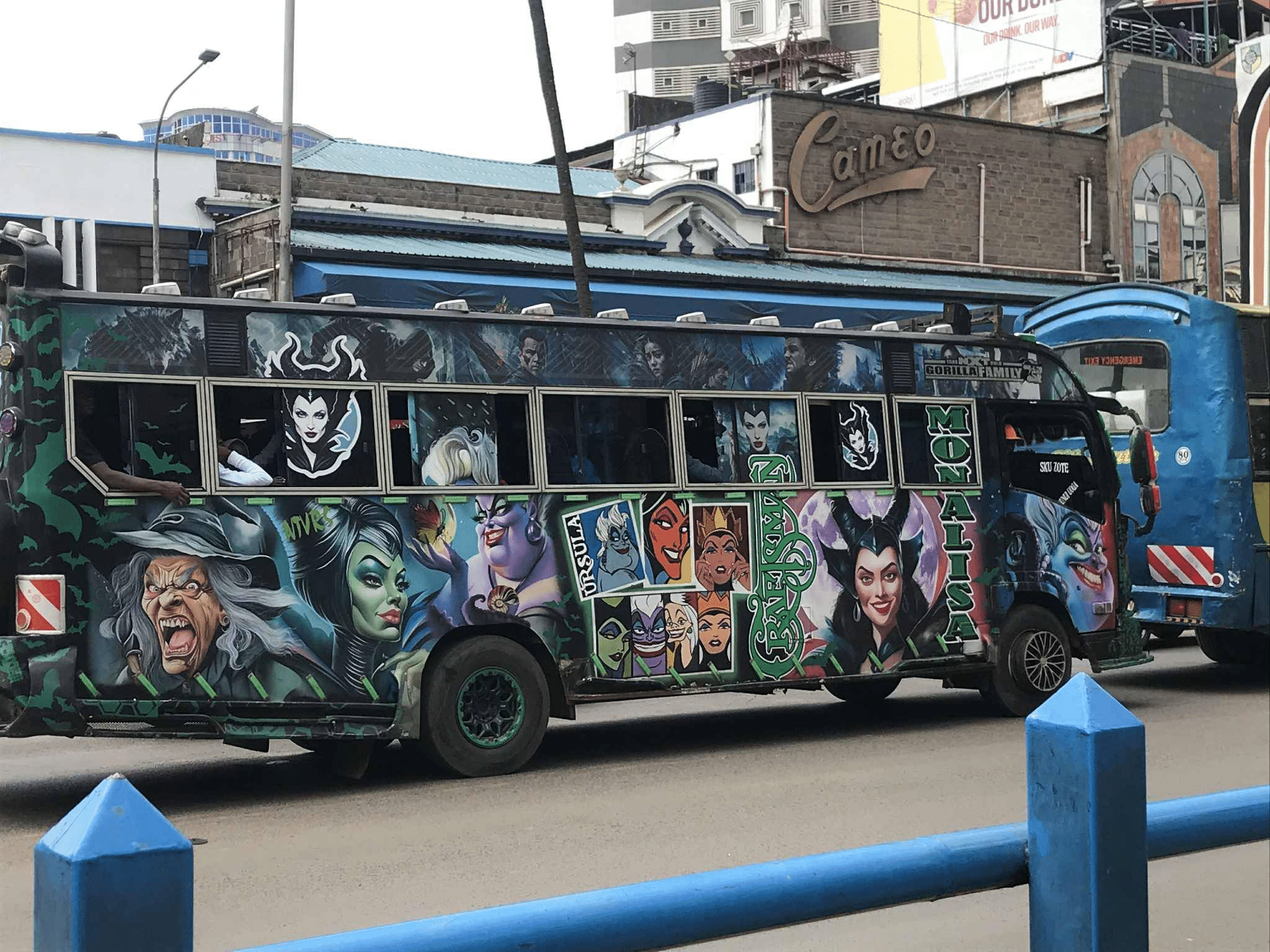

ナイロビ市内を走る乗り合いバス。一台一台”ド派手”な装飾が施されていて、観光の楽しみの一つになりました。

ナイロビ市内を走る乗り合いバス。一台一台”ド派手”な装飾が施されていて、観光の楽しみの一つになりました。

英語トラックの留学生に共通する課題

今回の訪問には、個人的なきっかけがあります。昨年私が担当していた大学のキャリア授業にケニアからの交換留学生が参加していました。帰国を前に彼が語ったのは「将来は日本で働きたい」という強い思い。しかしその時、私はすぐに答えを返すことができませんでした。

多くの企業は一定以上の日本語力を求めますが、彼は日本語を十分に学ばないまま帰国していました。「日本で働きたい気持ちはあるが、企業の求める人物像とは離れてしまっている」。それは彼一人だけの問題ではなく、英語トラックの留学生に共通する課題かもしれません。では、帰国後に現地で日本語を学ぶことはできるのか。その環境は整っているのか。そして何より、「そもそも私が知らないだけで、他に方法があるのではないか?」――その問いが、今回の訪問につながっていきました。

日本とケニアを結ぶ役割をされている5名の方々のお話を伺って

今回の訪問を実現できたのは、お世話になっている大学のキャリアセンターの方の大きなご協力があったからです。ケニアと全く接点のなかった私に、現地で活動されている方を紹介してくださり、一筋の光を与えていただきました。そのご縁が少しずつ広がり、今回、ケニアの日本語教育の鍵を握る5名の方と面談がかないました。産・学・官と、それぞれ違う視点を持つ方々からお話を伺うことで、ケニアの日本語教育を多面的に理解できただけでなく、その背景にある思いや課題にも触れることができました。

産業界の視点

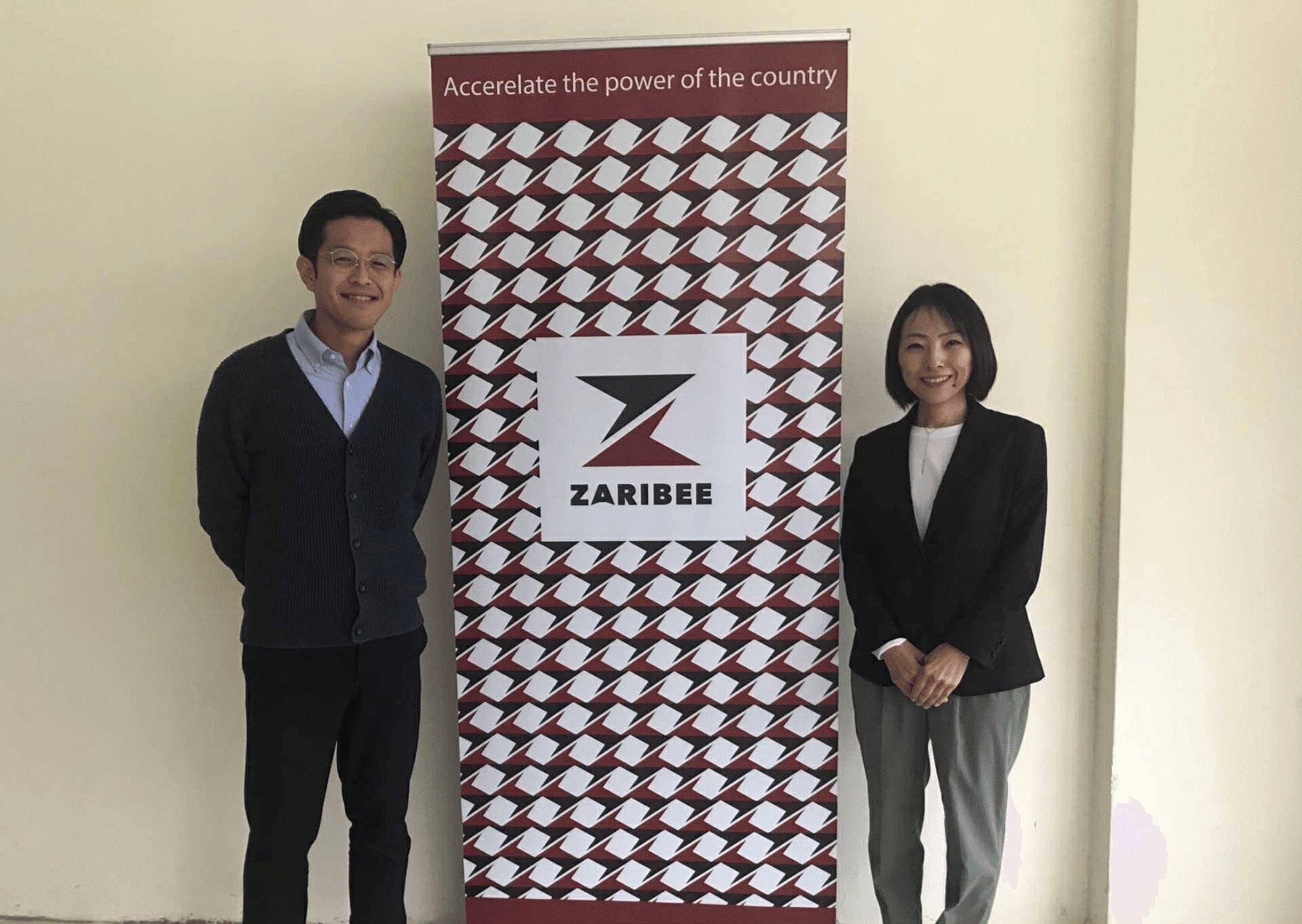

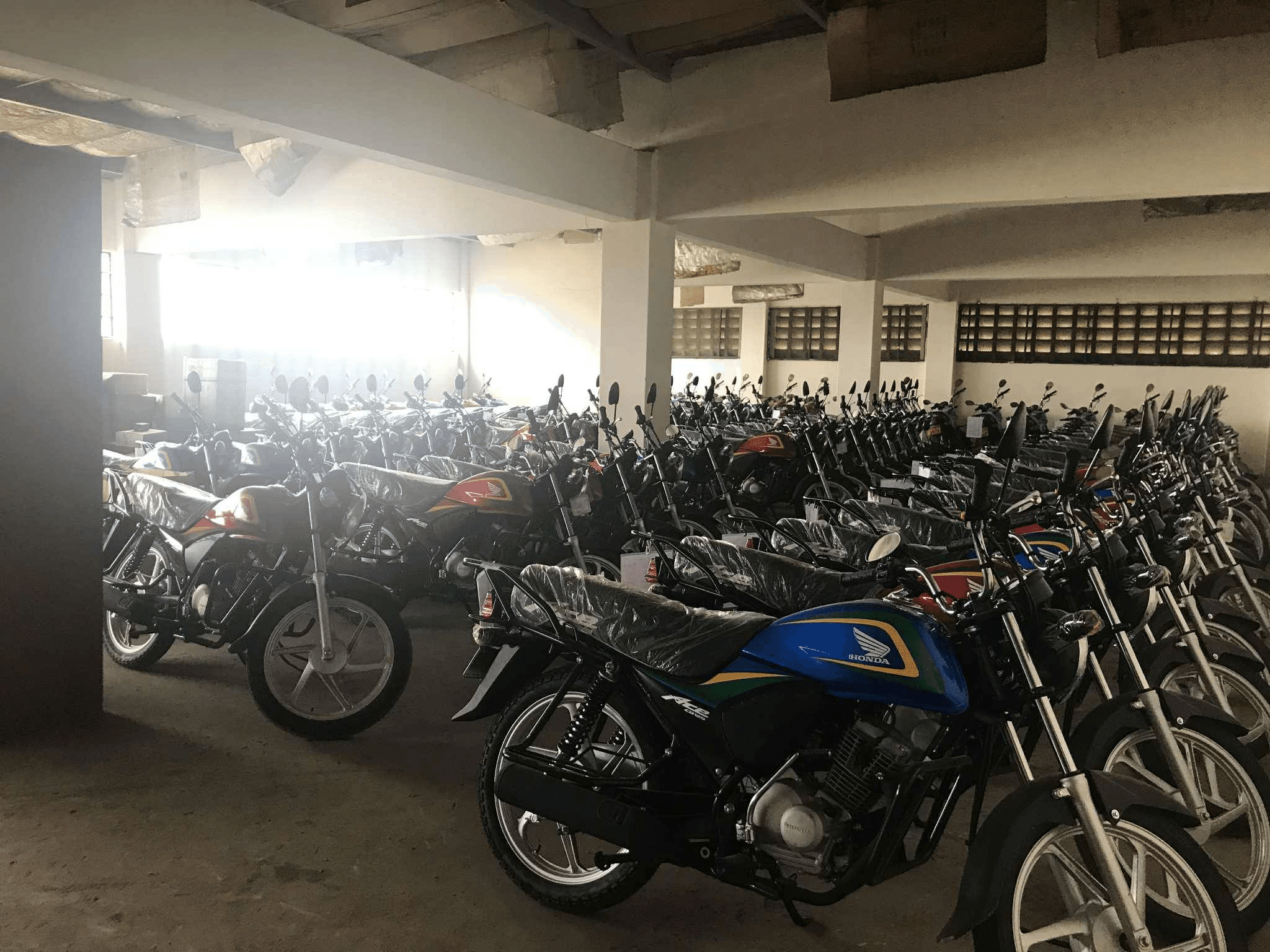

最初にお話を伺ったのは、現地で社会ビジネスを展開し、多くのケニア人を雇用している企業、Zaribeeの社長の盛田連司さんです。この会社はバイクを仕事で使用する人を顧客とし、「レンタルから所有へ(rent-to-own)」という金融サービスを提供しています。Zaribeeがバイクを購入し、ライダーに分割払いで貸し出し、支払いが完了すると所有権が移る仕組みです。2024年までにすでに2000台以上を出荷しており、訪問時にも面談を待つライダー候補が数多くいました。特徴的なのは、単なる貸し出しにとどまらず「安全運転研修」や「金融リテラシー教育」など、ライダーがより高収入を目指すための教育支援を行っていることです。こうした仕組みは、雇用を生み出すだけでなく、若者が社会で自立するための基盤づくりにもつながっています。

お話を伺いながら、ケニア社会が抱える課題も浮かび上がりました。大学を卒業しても就職できる若者はわずか20%にとどまり、そもそも大学に通う余裕のない家庭も少なくありません。貧困から抜け出せず、犯罪に巻き込まれる若者も多いのが現実です。そうした中で、この企業は若者にビジネスや道徳を学ぶ機会を与え、社会で自立できるよう支援しているのです。その姿勢には強い敬意を覚えました。

ここで行われている「教育」は、知識や技術だけでなく、社会で働く上での態度や心構えまで含まれています。それはまさに、日本で活躍する人材に求められる基礎そのものであり、今後の「人材教育」を考えるうえで学ぶべき点が多いと感じました。

この日、盛田氏との面会後にケニア人社員の方に社内ツアーと会社紹介をしていただき、より事業に対する理解を深めることができました。まさに日本人とケニア人が一丸となって会社を支えている、そんな理想の形を見ることができました。

以下のリンクは企業のHPです。英語ですが、企業理念が素晴らしいので、ぜひ多くの人に見ていただきたいと思っています。

インターネットで検索すると、様々なメディアで取り上げられているのが確認できます。

学術界の視点

次に訪れたのは、盛田氏の紹介で伺った USIU(United States International University-Africa)です。ナイロビにある私立大学で、アメリカの教育システムに基づいたカリキュラムを提供しています。こちらで、30年以上にわたりケニアで日本語教育を続けてこられた 中村勝司先生にお会いする機会をいただきました。中村先生は、ケニア日本語教師会の創設メンバーで長年会長を務め、日本語教育の普及に大きく貢献されています。東アフリカ日本語教育会議の開催や論文・教材の出版、スピーチコンテストやJLPT運営への関与、日本大使館からの表彰など、多方面で活躍されています。また、日本の大学から交換留学生を受け入れるなど、ケニアと日本をつなぐ重要な役割を担っておられます。先生のお話を伺いながら、知識や経験の深さに加えて、学生を温かく支える「愛情」のようなものを強く感じました。

中村先生にはケニアの日本語教育現場やその歴史などの非常に貴重なお話を伺いました。お話の中で特に印象的だったのは、日本語を学ぶ学生さんの多くが日本の文化に興味を持っていて、「アニメや漫画をきっかけに日本語を学ぶ学生が多い」という点でした。YouTubeを通じてアニメに触れる若者は増えており、コスプレイベントも毎年盛況で参加者が年々増加しているそうです。ちょうどその翌日のTICAD関連のニュースでも取り上げられていました。

一方で、日本語学習者は他の外国語、特に中国語に比べて数が少なく、日本語を主専攻としている大学もケニアにはまだ存在しないようです。また、ケニア人の多くは英語を母語同様に使いこなすため、学士・修士課程での留学先としては日本よりも英語圏を選びやすいという事情もあります。しかし、学生さんの中にはアニメなどをきっかけに日本語を学び始め、高い日本語能力を身につけたうえで、卒業後に日本大使館や日本企業で働いたり、日本で就職している方もいらっしゃるそうです。優秀な学生さんたちが良きモデルとなって、日本語を学ぶ後輩たちの学習意欲を高めているようです。

お話はケニア国内にとどまらず、周辺国の日本語教育事情にまで及びました。長年にわたり広範な地域で日本語教育の発展に尽力されてきた中村先生の取り組みに、改めて敬意を感じました。

官の視点

次に訪れたのは日本大使館です。「日本語教育」と「大使館」はあまり結びつかないように思われるかもしれません。しかし、私自身が以前日本語学校で営業の仕事をしていた頃、何もないところから一番初めに相談に行くのはいつも大使館でした。大使館は現地の企業や教育機関、住民に関する情報を幅広く把握していて、その国を理解するための大切な入口になっていたからです。今回も同じように、日本にいるときに最初に訪れたのはケニア大使館でした。

今回の訪問では、広報文化部門、そして経済産業部門の担当者にお会いしました。面会では、日本でケニア人材を必要としている業種や企業などについて伺うことができました。ケニア人材は日本企業から「仕事ができる」「英語が明瞭でわかりやすい」「空気を読む力がある」など高く評価されているそうです。特に人手不足が深刻な船舶業、建設業、介護分野での需要が大きく、さらにはアニメ業界でアウトソーシングのニーズが高まっているという意外なお話もありました。一方で、大学卒業層の若者の多くは金融や法律関係といった分野に関心が高く、日本で必要とされる業種とのミスマッチもあることがわかりました。とはいえ、ホテルや飲食業といったインバウンド関連の分野では、ケニア人の英語力が強みとなり、活躍の可能性が十分にあると思いました。アフリカではまだ特定技能の試験センターはありませんが、親和性は高いと感じます。

また、大使館ではビザ業務だけでなく「文化の発信・交流」という役割も担っていらっしゃいます。生け花や茶道などの文化イベントには多くのケニア人が参加し、継続して学びたいという声も多いそうです。和太鼓や日本の歌手を招いたイベントも過去には行われましたが、距離の問題から頻繁には実施できないのが課題とのことでした。さらに、初心者向けの「無料日本語体験会」も定期的に開かれています。ただし有料となると継続する人はほとんどいないそうです。例えば1000シリング(約1150円)は日本人にとっては最低賃金程度の額ですが、月収3〜4万円の若者にとっては負担が大きく、学び続けるハードルとなっています。「将来のために学習へ投資する」という意識が広がっていないことも、日本語教育の継続性を難しくしている現状が見えてきました。実際に、ケニアでは国費留学生(主に修士・博士)は毎年一定数いるものの、私費留学する学生は非常に少ないようです。(ちなみに、将来公務員を目指す若い人材を対象とした、JICAによる留学制度も大使館の支援で行われています。こちらも修士・博士が中心に12~13名ほど毎年募集しています)

訪れて驚いたのですが、日本語教材や書籍が非常に充実しています。「みんなの日本語」やJLPT対策教材、日本文化に関する本、辞典、さらには漫画まで揃っており、日本語に関心のある学生が学べる環境が整っていました。実際に訪問した際にも、一人の若者がその図書室で日本語を学んでいる姿を見ることができました。

今回の訪問を通じて、日本とアフリカの協力をどう具体的に進めるのか、その難しさと可能性の両方を実感しました。滞在中、日本ではちょうどアフリカ開発会議(TICAD)が開催されていましたが、大使館が文化や教育を通して地域の人々とつながり、相互理解の懸け橋となっていることを強く感じました。

現地の先生の視点

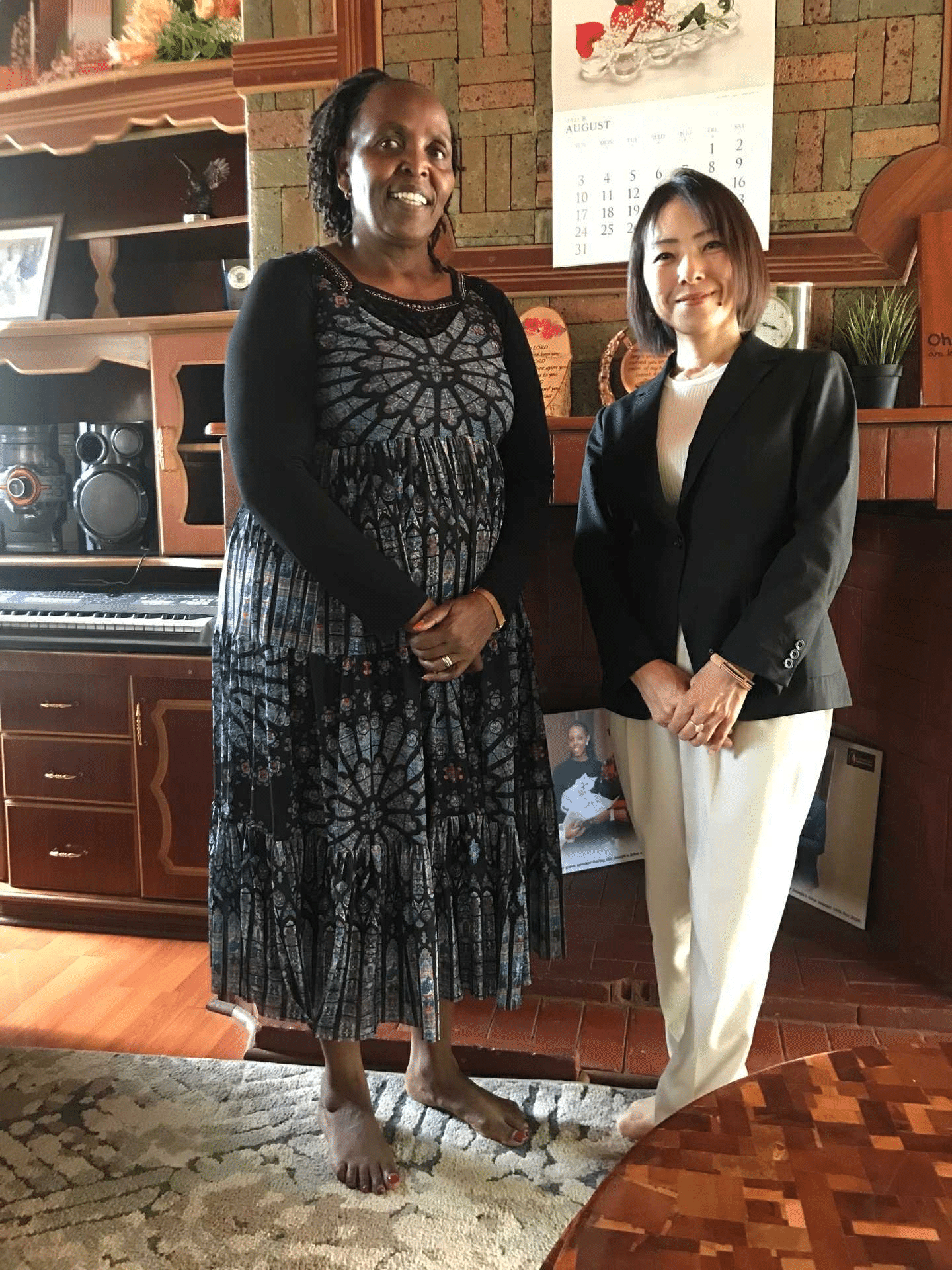

最終日に訪れたのは、ケニヤッタ大学言語学部の Lydia Wamuti教授 です。ナイロビに隣接する県にあるご自宅に訪問させていただきました。先生は家族で日本に住まれた経験があり、日本語が堪能で、初対面の私を大変温かく迎えてくださいました。私の事業のHPを事前に読んでくださったと聞いて、とても感激しました。

Lydia先生は、日本の言語・文化研究を中心にされていらっしゃいますが、大学だけでなく中学・高校にも外国語として日本語を導入する重要性を早くから訴えてきた方です。その一環として、観光学部で科目の一つとして行われていた日本語授業を、言語学部の正式科目として取り入れるために10年以上働きかけ、ついに採択にこぎつけたとのこと。その長年の情熱には心を打たれました。この取り組みがさらに発展していくことで、ケニアの日本語教育にも今後大きな変化がもたらされる可能性があると感じました。

一方で、指導者(ケニア人および日本人講師)不足や教育機会の限界といった課題にも直面しているようです。さらに上記でも挙げたような「(ケニア人が日本語を)学ぶ目的がはっきりしない」という点も、学習者が増えにくく、継続が難しい要因になっているといいます。こうした問題は単なる学習方法やモチベーションの工夫だけでは解決できず、国として制度的に日本語教育を支える仕組みづくりが必要だと強く感じました。

また先生は大学での授業に加え、本当に日本語を学びたい学生には自宅でプライベートレッスンも行っていらっしゃいます。公的な教育の枠を超えてでも必要な人に学びを届けたい――その強い思いに大きな感銘を受けました。こうした草の根レベルでの日本語学習支援は、両国を結ぶ重要な役割を果たしていると考えます。

おわりに

短い滞在でしたが、私にとっては「点と点がつながる」時間でした。この7日間で心に残ったのは、さまざまな立場の人がそれぞれの方法で日本語教育と文化の伝達に関わっていたことです。企業は学びの方向を示し、大学は支え、行政は制度を整え、そして現地の先生方がそれを生活に根付かせている。その連携が未来を動かす力になると実感しました。

もちろん、私が知り得たのはほんの一部であり、その背後にある苦労や困難は想像を超えるものです。それでも、直接言葉を交わすことで、ケニアの日本語教育と人材育成の全体像が少しずつ浮かび上がってきました。「日本で働きたい」という留学生の声にどう応えればいいのか迷っていた自分に、ようやく小さなヒントをもらえた気がします。これからも現場を知り、人とつながりながら、日本と留学生を結ぶ道を探していきたい。そして、この経験を特に今後の英語トラックの学生支援に役立てていきたいと思います。